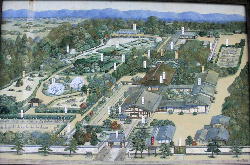

大徳寺は多数の塔頭が集まる

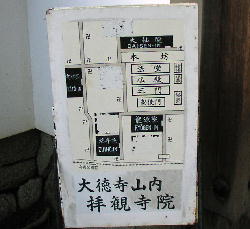

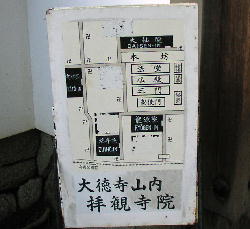

大徳寺山内拝観寺院

大徳寺山内拝観寺院

大徳寺は臨済宗大徳寺派の大本山で、京都の五山の一つです。

大徳寺の広大な敷地内には20余りの塔頭があります、その中で拝観できる寺院はあまり多くはありません。下に拝観可能寺院を紹介します。

また、現在拝観は許されていませんが、以前公開されていたり、「京の冬の旅」などのイベント時に公開されることがある塔頭も紹介しています。

拝観が行われるときは、このサイトで情報を流しますので拝観チャンスを逃さないようにしましょう。

拝観可能寺院

龍源院(りょうげんいん)

龍源院

龍源院

龍源院は大徳寺南派の寺院で、重要文化財に指定されている方丈、唐門、表門は創建当時のままで、大徳寺山内でも最古の建物です。

龍源院には珍品も多く収集されており、豊臣秀吉と徳川家康が対局したとされる蒔絵を施した碁盤や、もともと聚楽第にあった阿吽の石庭があります。

2幅で一対となっている掛幅「猿猴図」は、妙心寺・龍泉庵の方丈襖絵「古木猿猴図」を描いた長谷川等伯の作と伝えられます。

(参照:妙心寺・龍泉庵)

- 創建

-

1502年

能登の畠山義元、豊後の大伴義長らが創建

- 文化財など

-

本尊の釈迦如来像、方丈、唐門、表門は重要文化財

長谷川等伯の作と言われる「猿猴図」

豊臣秀吉、徳川家康が対局した蒔絵を施した碁盤や種子島銃もある

- 拝観料、拝観時間

-

350円

午前9時~午後4時30分

TEL:075-491-7635

瑞峰院(ずいほういん)

瑞峰院

瑞峰院

戦国大名であった大友宗鱗は、自分の菩提寺として瑞峰院を建立しました。大友宗鱗はキリシタン大名としても知られており、瑞峰院にも7個の石で作られた十字架に見立てた庭があります。

重要文化財に指定された方丈、唐門、表門は創建当時のままを伝えています。境内には大友宗麟夫妻の墓もあります。

- 創建

-

1535年

九州の戦国大名、大友義鎮(宗麟)

- 文化財など

-

方丈、唐門、表門は重要文化財

閑眠庭(方丈北庭)、独坐庭(方丈南庭)、茶庭(中庭)

三つの枯山水の名庭がある

- 拝観料、拝観時間

-

400円

午前9時~午後4時30分

TEL:075-491-1454

大仙院(だいせんいん)

大仙院

大仙院

大仙院は臨済宗大徳寺北派で、大徳寺山内塔頭の中でも特例別格地とされています。

開祖の古岳宗亘和尚は後柏原天皇や多くの公家、武将から帰依された名僧です。その後も多くの名僧を排出し、7代の沢庵宗彭和尚は沢庵漬けでその名を知られています。

大仙院には多くの国宝、重要文化財、美術品があります。特に重要文化財の襖絵は室町期の名作障壁画で相阿弥の山水画、狩野元信の花鳥図、狩野之信の四季耕作図などがあります。

- 創建

-

1509年

大徳寺76世住職大聖国師

古岳宗亘禅師が創建

- 文化財など

-

本堂は日本最古の方丈建築で国宝

入母屋作りの書院も重要文化財

庭園は枯山水を代表する石庭で特別名勝

- 拝観料、拝観時間

-

拝観料:400円 抹茶代:200円

午前9時~午後4時30分

TEL:075-491-8346

大仙院では座禅を体験することが出来ます。詳しくは大仙院座禅情報をご覧下さい

高桐院(こうとういん)

高桐院

高桐院

高桐院は戦国大名で有名な細川忠興(三斎)が、父や弟を開祖として建立した寺院で、細川氏の菩提寺でもあります。

忠興は茶人としても有名で、千利休の七哲の一人とされ、高桐院には千利休ゆかりの品も多くあります。書院は利休の邸宅を移築したもので、書院に続く茶室「松向軒」は秀吉が(1587年)北野神社で開いた大茶会で使われた茶室と伝えられます。

境内には細川忠興や夫人の細川ガラシャの墓もあります。書院の庭は楓を巧みに配し、紅葉の頃は特に美しさが際立ちます。

- 創建

-

1601年

江戸初期の武将 細川忠興が建立

- 文化財など

-

千利休の邸宅を移築した書院

楓を巧みに配した庭が美しい

中国南宋時代の山水画

通常は非公開の塔頭

黄梅院(おうばいいん)

黄梅院

黄梅院

1563年に黄梅庵として開かれた後、豊臣秀吉、小早川隆景らによって1583年改築され、1588年に黄梅院として大徳寺塔頭となりました。秀吉没後は毛利家の菩提寺となり、今日に至っています。

千利休の作と言われる直中庭があり、茶室「昨夢軒」は伏見城の遺構を移築したものと言われています。

- 創建

-

1563年 春林宋俶が開祖

- 拝観

-

通常:非公開

興臨院(こうりんいん)

興臨院

興臨院

興臨院は畠山氏が建立した後、前田利家によって再興されました。

方丈は創建後火災に遭いましたが、その後再建されています。表門は創建当時のままで「興臨院の古門」として有名です、方丈玄関の唐門は室町時代の禅宗様式を伝えています。

- 創建

-

能登の守護 畠山義総が

大通禅師(小渓和尚)を開祖として建立

- 拝観

-

通常:非公開

三玄院(さんげんいん)

三玄院

三玄院

石田三成が浅野幸長、森忠政らと建立した寺院です。

境内墓地には石田三成、森忠政(蘭丸の弟)、古田織部、薮内剣仲(紹智)の墓があります。

この塔頭は拝観が許されることはほとんどありませんが、千利休ゆかりの茶席などが催されることがあります。

- 創建

-

1589年浅野幸長、石田三成、森忠政が

春屋宗園を開祖として創建

- 拝観料、拝観時間

-

通常:非公開

真珠庵(しんじゅあん)

真珠庵

真珠庵

真珠庵は一休禅師を開祖に建立されました。方丈内部の襖絵は室町時代、桃山時代を代表する曽我蛇足、長谷川等伯の作品と言われています。石組みの配列から「七五三の庭」と呼ばれる庭が方丈の東にあります。

真珠庵は通常は非公開ですが、2007年の「京の冬の旅」で特別公開されました。

- 創建

-

永享年間に一休禅師を開祖に創建

応仁の乱で焼失したが、1491年

堺の豪商、尾和宗臨により再興される。

- 文化財など

-

大灯国師の墨跡 国宝

長谷川等伯、曽我蛇足の筆による襖絵

- 拝観料、拝観時間

-

通常:非公開

芳春院(ほうしゅんいん)

芳春院

芳春院

加賀の前田利家の夫人芳春院が建立した塔頭で、前田家の菩提寺です。

本堂背後にある、呑湖閣は二重の楼閣を有し、金閣寺、銀閣寺と並ぶ楼閣山水庭園です。

- 創建

-

1608年前田利家の夫人芳春院が、

玉室宗珀を開祖に建立

- 拝観料、拝観時間

-

通常:非公開