下鴨神社周辺

下鴨神社周辺地図

下鴨神社周辺地図

京都市内に流れる鴨川と高野川に挟まれた三角地帯にあるのが下鴨神社です。下鴨神社の歴史は古く崇神天皇の二年に瑞垣の修造が行われたとの記録が残っています。

平安時代には国や都を守る神として、また皇族の氏神さまとして特別の信仰を受けていました。明治初年には全国の神社の代表として、官幣大社の首位におかれています。

下鴨神社を囲む糺の森はかつて約495万平方メートル(約150万坪)の原生林でした。しかし、中世の戦乱や明治4年の上知令によって現在の約12万4千平方メートル、東京ドーム約3倍の広さになりました。

河合神社(かわいじんじゃ)

河合神社正面

貴布禰神社

鴨長明の方丈

河合神社は糺の森の南側に位置し、古くから下鴨神社本宮に次ぐ大社として歴史に登場し御祭神の玉依姫命にちなみ女性の守護神として信仰されています。

方丈記で有名な「鴨長明」は河合神社の神官の家系に生まれましたが、重職に就くことができず世を嘆いて「方丈記」を書いたと言われています。鴨長明が住んだ方丈の復元建築が現在河合神社境内に展示されています。

- 御祭神

- 玉依姫命(たまよりひめのみこと)

- ご例祭

- 11月15日

- ご利益

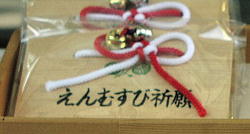

- 安産・育児・縁むすび・学業・延命長寿

任部社(とべしゃ)

任部社

河合神社境内には末社「任部社(とべしゃ)」と呼ばれる八咫烏(やたのからす)をまつる神社があります。御祭神の八咫烏は日本国土を開拓された神の象徴として、日本サッカー協会のシンボルマークとなっています。

八咫烏は三本足の烏で、「日の神」太陽をシンボルにしたものです。神武天皇が御東征のとき八咫烏が天皇の軍隊を道案内したと言われています。

- 古名

- 専女社 河合社

- 御祭神

- 八咫烏命(やたがらすのみこと)

- ご例祭

- 11月15日

出雲井於神社(いずもいへのじんじゃ)

出雲井於神社

地主神の須佐之男命を祀っています。不思議なことに、この神社の周囲にどのような木を植えても、柊葉のようにギザギザになることから比良木社(柊社)とも呼ばれています。

- 通称

- 比良木(ひらき)社

- 御祭神

- 建速須佐乃男命(たけはやすさのおのみこと)

- ご例祭

- 10月14日

- ご利益

- 運開き、厄除け、茶道の神

- 社殿

- 寛永六年度(1629年)式年遷宮の時、天正九年(1581年)に造替された下鴨神社本宮本殿が移築されたもの、重要文化財

印納社(いんのうしゃ)

末社・印納社

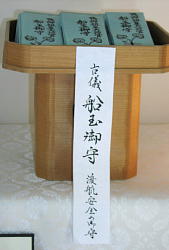

下鴨神社本宮の西にある印納社は、古くから祭られている印璽大神を祀り、ここに古印を納め御守護を仰ぐお社です。また印納社がある一帯は平安時代初期から室町時代まで、賀茂斎院御所のあった由緒ある場所です。

- 御祭神

-

倉稲魂神(くらのいなだまのかみ)

印璽大神(おしでのおおかみ)

祓社(はらいしゃ)

末社・祓社

下鴨神社の駐車場の横にあるのが、末社・祓社です。

祓社は、古代から鴨神道と称する独自の思想信仰を伝えています。交通安全や厄よけのお祓いの神さまで、この社の前には車のお祓いができるように広い駐車スペースがあります。

- 御祭神

- 祓戸神(はらへどのかみ)

- ご利益

- 旅行、交通安全、災難除け、病難除け

三井社(みついしゃ)

末社・三井社

河合神社の南側にある小さな社は、通称三塚社と呼ばれる河合神社の末社・三井社です。

かつて下鴨神社は、古代山代の国愛宕や葛野郷を寄進されていました。その地には、下鴨神社の分霊社が祀られていました。この三井社は、鴨社蓼倉郷の総祖社です。下鴨神社本殿横にある摂社三井神社「風土記」山城国逸文「鴨社」の条の「蓼倉里三身社」とは別の社です。

- 通称

- 三塚社

- 御祭神

-

中社 賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)

西社 伊賀古夜日賣命(いかこやひめのみこと)

東社 玉依媛賣命(たまよりひめのみこと) - ご例祭

- 9月9日

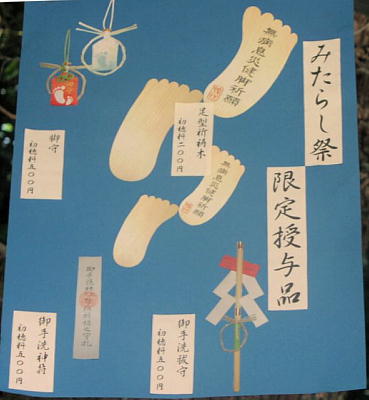

御手洗(みたらし)

奈良の小川の御手洗

御手洗舟形石

御手洗は、神社に参拝するときに手を浄める場所です。土用の丑の日みたらし祭りが行われる御手洗神社から湧き出る水がひかれています。

右上の写真は、奈良の小川に水を浸す、正式の禊ぎ場です。この小川はナラ林を流れる川なのでナラの小川と呼ばれています。和歌に詠まれた有名な川です。

右下の写真は「奈良の小川の御手洗場所」のすぐそばに作られている禊ぎ場で、水桶に使われている石は、下鴨神社御祭神の神話伝承にちなむ舟形の磐座石(いわくらいし)です。御神水をそそいでいる樋は、樹齢600年のケヤキです。

御手洗の覆屋は、下鴨神社の最古の記録である紀元前90年(崇神天皇7年)の瑞垣を作り替えた記録をもとに再現されたものです。

糺の森(ただすのもり)

瀬見の小川

奈良の小川

かつて、鴨川と高野川に挟まれた三角州一体が糺の森と言われる原生林に覆われていました。その広さは約495万平方メートル(約150万坪)にもおよぶものでした。現在は、約12万4千平方メートル(東京ドームの3個分)になりましたが、それでも町中とは別世界の原生林を見ることができます。

糺の森の植生は旧山代原野の原生樹林を残す唯一の森林で、ケヤキ、ムク、エノキなど約40種、樹齢200年から600年の樹木約600本が生い茂っています。

糺の森の語源は「直澄(ただす)」ともいわれ、古代から清水の湧く場所、鴨川の水源地として信仰を集めていました。室町時代の「諸社根元記」に「浮島の里、直澄(ただす)」と記されています。

糺の森には奈良の小川、瀬見の小川、泉川、御手洗川などの清流があります。これらの小川は源氏物語、枕草子をはじめ数々の物語や詩歌管弦にうたわれている名所旧跡でもあります。

糺の森、四季の見所

- 2~3月

-

御手洗川(みたらし)の輪橋(反り橋)袂の梅の木

尾形光琳の梅として有名です - 4月

-

朱塗りの楼門前の山桜

薄墨桜や桜の原種イヌザクラ - 5~6月

- あじさい

- 秋

- 紅葉、河合神社の東にある「紅葉橋」が有名

鴨社神宮寺跡

鴨社神宮寺跡

河合神社の北側に大きな窪地があります。ここは平安時代嵯峨天皇の勅願寺として建立された神宮寺跡と伝えられています。

平成3年に行われた発掘調査で神宮寺の堂塔の一部が発見されています、更にこの窪地はかつて池があり池の流路跡も見つかっています。この窪地は大正末期から昭和初期に改修され、下鴨神社本殿横のみたらしの池に対して、この池を「新糺池」と呼びました。

下鴨茶寮

下鴨茶寮

下鴨神社の南東、高野川にかかる御影橋の側に「下鴨茶寮」があります。

江戸時代の安政年間創業と歴史のある料亭で、京情緒に溢れる雰囲気で京料理を楽しめます。テレビなどでも良く紹介されているのでご存じの方も多いと思います。

お役立ち情報

- 所在地

-

京都市左京区下鴨泉川町1

Tel:(075)-701-5185 - 営業時間

-

11:00~20:30

定休日:毎週木曜日 - 交通手段

-

京阪 鴨東線「出町柳」より徒歩10分

市バス「葵橋東詰」より徒歩5分 - 駐車場

- あり