上賀茂神社

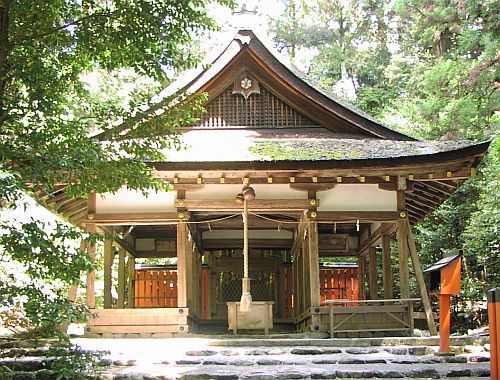

上賀茂神社 楼門

上賀茂神社 参観ガイド

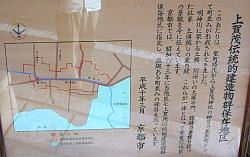

上賀茂神社周辺案内

上賀茂神社は正式名称を「賀茂別雷神社(かもわけいかづちじんじゃ)」といい、京都市内の北部上賀茂の地にあり、神代の時代から信仰を集めています。

上賀茂神社(賀茂別雷神社)は下鴨神社(賀茂御祖神社)と共に、賀茂氏の氏神を祀る神社で、葵祭(賀茂祭)などは賀茂神社両社共同で実施されます。

上賀茂神社の御祭神「賀茂別雷大神」は、母である玉依日売(たまよりひめ)が境内を流れる御手洗川に流れてきた白羽の矢を床に置いたところ懐妊したとされます。玉依日売とその父の賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)は下鴨神社に祀られています。御祭神である「賀茂別雷大神」の「別雷」とは若い雷(神鳴り)という意味もあり、雷を神様と考えていた古来日本人の信仰を伝えています。

- 御祭神

- 賀茂別雷大神(かもわけいかづちのおおかみ)

- 創建

- (伝)天武天皇の御代7年(678年)

- ご神徳

-

厄除け 雷(いかづち)のご神威により

あらゆる災難を除く厄除けの守護神として信仰されています

方除 都が京都に遷されて以来、

皇城鎮護の神、鬼門の守り神として崇められています - 文化財など

-

本殿 権殿(国宝)

楼門、唐門、西渡廊など多数(重要文化財)

ユネスコ文化遺産「古都京都の文化財」(世界遺産) - 拝観料、拝観時間

-

参観自由

参拝時間 ~PM 5:00

- 問い合わせ先

-

京都市北区上賀茂本山339

TEL:075-781-0011/FAX:075-702-6618

駐車場あり 駐車料金30分 ¥100

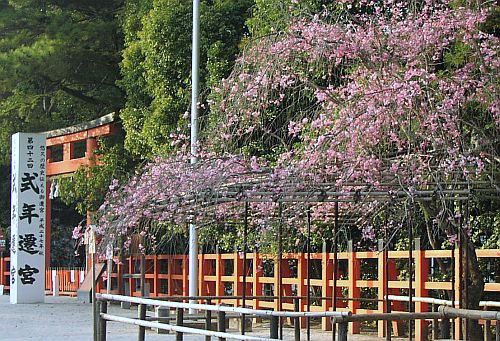

上賀茂神社では、京都三大祭りの一つ葵祭が催される他、曲水宴、競馬会など多くの祭事が行われます。詳しくは「上賀茂神社 年中行事」をご参照ください。

立砂と細殿

立砂

細殿

上賀茂神社の二の鳥居を入ると一番最初に目に入るのが円錐形に整えられた「立砂(たてずな)」です。立砂は細殿前に作られ、神様が最初に降臨された上賀茂神社の北2kmにある神山を模して作られたと言います。

現在でも鬼門や裏鬼門に砂をまき清めるのはこの「立砂」が起源とされています。毎年9月9日に行われる烏相撲(からすずもう)は、立砂の前に土俵を造り児童などが相撲を奉納します。

細殿は皇族方が行幸される際や斎王が到着されたときに使われた殿舎です。寛永5年(1628年)に造り替えられ、重要文化財に指定されています。

縁結びの神 片岡社

片山御子神社(片岡社)

五色の鈴・片岡社

片山御子神社(片岡社)は、上賀茂神社の御祭神「賀茂別雷大神」の母君である「玉依比売命」を祀ったお社です。玉依比売命は賀茂族で最も権威の高い女性で、「賀茂別雷大神」に仕えて祭司を司っておられたと言われています。片山御子神社は第一摂社として上賀茂神社の祭礼でも、まず最初に祭りを行うのが恒例になっています。

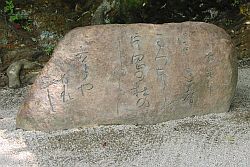

紫式部の和歌の歌碑

片山御子神社は「縁結びの神様」としても古来から有名で、紫式部が何度もお参りしたことでも知られています。紫式部は、片岡社にちなんでこんな和歌を詠んでいます。

ほととぎす 声まつほどは 片岡の

もりのしづくに 立ちやぬれまし

(新古今和歌集:第三巻 夏歌)

「和歌の意味」

ホトトギス(将来の結婚相手の声)を待ちわびる間、片岡社の木の下に立ち、

朝露に濡れていましょう。

- 社格

- 賀茂別雷神社 第一摂社

- 御祭神

- 玉依比売命(たまよりひめのみこと)

- ご利益

- 縁結び、恋愛成就、子授かり

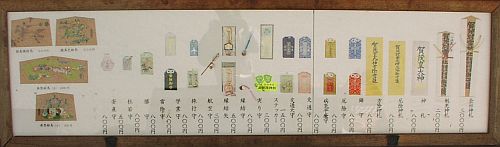

上賀茂神社のお守り

上賀茂神社のお守り各種

上賀茂神社(賀茂別雷大神)のご神徳にちなんで厄除けや方除のお守りやお札がたくさん用意されています。さらに、合格祈願、交通安全、縁結び、安産、延命長寿のお守りもあります。

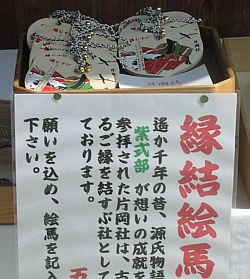

縁結びの絵馬

十二支のお守り

紫式部が縁結びを祈願して上賀茂神社第一摂社の片岡社にお参りしたことに因んで源氏物語の挿絵がある絵馬に願いを書き込み、奉納することが出来ます。(絵馬:500円)

開運厄除けとして十二支(えと)の動物が配された将棋の駒状のお守りもあります。自分の生まれ年のものを身につけていると運勢が開けるとあります。(500円)

上賀茂神社の文化財

高倉殿

舞殿(橋殿)

「高倉殿」は一般の参拝者が上賀茂神社本殿や権殿を拝める場所です。ここから先は写真撮影は禁止されています。尚、ご祈祷をお願いすると本殿近くまで入れます。(重要文化財)

上賀茂神社の舞殿は橋殿とも言われ、境内を流れる御手洗川をまたぐように建てられています。夏越大祓(なごしのおおはらえ)のお祭りでは橋殿から御手洗川に人形が流されます。(重要文化財)

外幣殿(御所屋)

楽屋

「外幣殿」は上賀茂神社境内(二の鳥居)の外に位置します。上皇の御幸や賀茂祭(葵祭)の一行が到着されるときに使用されます。(重要文化財)

「楽屋」(重要文化財)

渉渓園と山口神社

摂社 須波神社

「渉渓園」は、山口神社の前にある庭園で古くは神宮寺があった場所です。昭和35年皇族浩宮親王ご誕生を祝い、かつて上賀茂神社で行われていた曲水宴を復活するため平安時代の庭園を模して造られたものです。

「須波神社」は、阿須波神、波比祇神、生井神、福井神、綱長井神を祀っている延喜式の古いお社です。(重要文化財)

末社 岩本社

手水舎

「岩本社」は、底筒男神、中筒男神、表筒男神を祀るお社で、海上安全守護の神とされています。

「手水舎」の水は、上賀茂神社の御祭神「賀茂別雷大神」が降臨された神山のくぐり水をくみ上げたものです。

上賀茂神社には、ここで紹介していない摂社や末社が多数あります。

詳しくは「上賀茂神社 摂社・末社」を参照ください。