平野神社

平野神社本殿

平野神社 見どころ

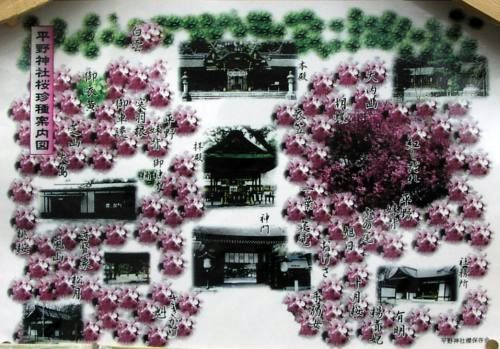

平野神社 桜珍種案内図

平野神社は、平安京遷都に伴い平城京の今木大神(いまきおおかみ)・久度大神(くどおおかみ)・古開大神(ふるあきおおかみ)を遷座・勧請したのに始まります。創建「延暦13年(794年)」当時は1.5Km四方と御所に匹敵する広さがありましたが、現在は東西200m前後となっています。

平野神社の神紋は桜です。起源は平安中期、花山天皇が境内に数千本の桜を植えたことに始まります。江戸時代には「平野の夜桜」として全国的にも桜の名所として知られ、毎年4月10日には平野桜祭り(桜祭神幸祭)が行われます。平野神社は桜の珍種が多く現在は50種約400本の桜が植えられています。

- 御祭神 四座

-

第一殿 今木皇大神 -- 源気新生、活力生成の神

第二殿 久度大神 -- 竈・台所・食事の神

第三殿 古開大神 -- 邪気を振り開く平安の神

第四殿 比賣大神 -- 生産力の神

- 創建

- 延暦13年(794年)

- 文化財など

- 本殿 重要文化財

- 平野神社のお祭り

- 4月10日 桜祭神幸祭(桜花祭)- 平野桜祭りとして大勢の人で賑わう

平野神社 ライトアップなど

- ライトアップ期間

- 3月25日~4月19日

- 拝観時間

-

6:00~17:00 通常

日没~22:00 ライトアップ期間 - 所在地

-

〒603-8322 京都市北区平野宮本町

Tel 075-461-4450 - 交通手段

-

市バス 205、50、15、55

「衣笠校前」下車徒歩1分

- 駐車場

-

平野神社の東大鳥居脇に10台程度収容出来る駐車場があります。

小さな駐車場なので、桜のシーズンはすぐに満車となります。

平野神社 桜写真集

平野神社は平安時代の中ごろ花山天皇により境内に数千本の桜が植えられました。これを起源に毎年4月10日に桜祭神幸祭(臨時勅祭)が開かれ、現在は桜花祭として親しまれています。

平野神社 神門

神門横の魁桜

平野神社神門の南側に早咲きの「魁桜」があります。魁桜は平野神社を代表する名桜で一重のしだれ桜です。

拝殿横の紅しだれ桜

拝殿から神門を望む

拝殿の北側にはひときわ大きな紅しだれ桜があります。拝殿ではライトアップ期間に桜コンサートなども開催されます。

平野神社 西大鳥居

夜桜準備中

西大路通りに面しているのが西大鳥居です。西大鳥居から本殿に向かう道は夜桜を楽しむ夜店が立ち並んでいます。

平野神社 珍しい桜

平野神社は珍しい種類の桜が見られることでも有名で、境内には50種約400本の桜があります。中には平野の名前が付けられた桜もあります。多くの種類の桜が植えられているため3月下旬から4月下旬まで、約1ヶ月間お花見が楽しめます。

- 魁桜(さきがけさくら)

-

開花時期 - 3月28日頃

平野神社の代表的な桜です。花は白く、一重の枝垂れ。 - 寝覚桜(ねざめさくら)

-

開花時期 - 4月 5日頃

花は白色の一重で、葉が茂ると同時に開花します。

寝覚桜も平野神社を代表する桜です。 - 胡蝶桜(こちょうさくら)

-

開花時期 - 4月 8日頃

花は淡紅色の大輪で満開時には、蝶が飛んでいるように見える桜です。 - 嵐山桜(らんざんさくら)

-

開花時期 - 4月10日頃

花は紅白色で五弁の一重咲き、山桜系の里桜です。 - 虎の尾桜(とらのおさくら)

-

開花時期 - 4月15日頃

花は白色で花梗短く枝に直接咲きます。

虎の尾のような縞模様が見られます。 - 平野妹背桜(ひらのいもせさくら)

-

開花時期 - 4月15日頃

花は淡紅色で、花柄の先に2つのかわいい実がつきます。

平野妹背桜も平野神社を代表する桜です。 - 御衣黄桜(ぎょいこうさくら)

-

開花時期 - 4月20日頃

花は黄緑色で花弁に濃い緑色と紅色の線があります。 - 松月桜(しょうげつさくら)

-

開花時期 - 4月20日頃

花は大輪で最初淡桃色で次第に白色に変わります。 - 手弱女桜(たおやめさくら)

-

開花時期 - 4月20日頃

花は濃淡紅色で葉の薄黄緑と良く合います。

手弱女桜も平野神社を代表する桜です。 - 突葉根桜(つくばねさくら)

-

開花時期 - 4月20日頃

菊のようにたくさんの花びらをつけます。

最初は小さく咲きますが、最後には大輪になります

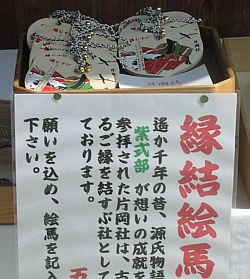

平野神社 おみやげ

桜で有名な平野神社なので、桜に関わるおみやげがたくさんあります。「開運桜」という名称で桜の塩漬けもあります。

桜はちみつ、絵はがきなど

桜を象ったキーホルダーなど

桜の蜜を集めた珍しい桜はちみつがありました。ただし、この蜂蜜は平野神社の桜ではなく奥会津のものです。

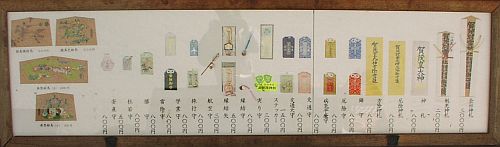

お守りやお札など

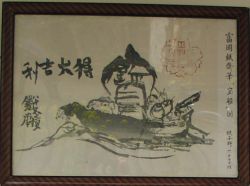

富岡鉄斎の宝船

なぜが富岡鉄斎の絵が飾られています。この絵のレプリカもおみやげとして売られているようです。