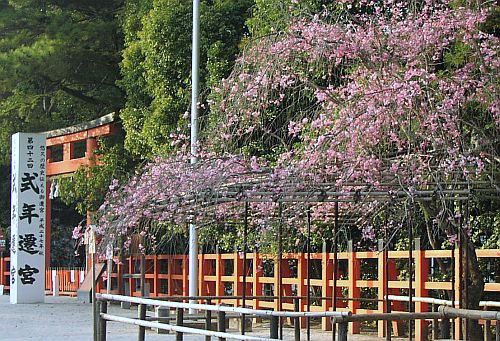

大田神社

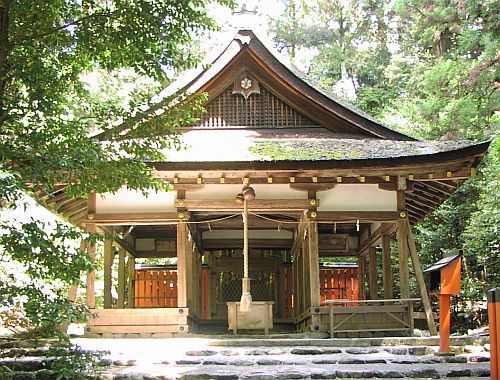

大田神社 本殿・拝殿

大田神社の見どころ

大田沢カキツバタ育成協力

太田神社(おおたじんじゃ)は古くは恩多社(おんたしゃ)とも言われた古い神社で延喜式にも載せられている式内社です。太田神社は上賀茂神社(賀茂別雷神社)の摂社で、上賀茂を開墾して栄えた賀茂氏によって崇敬されました。

御祭神として天鈿女命(あめのうずめ)が祀られています。天鈿女命を御祭神とされている神社の多くは、芸能の神として信仰されています。太田神社も芸事の御神徳があるのかもしれませんが、現在では太田神社東側にある大田の沢に群生する「かきつばた」が有名です。

- 御祭神

- 天鈿女命(あめのうずめ)

- 社格

-

式内社

上賀茂神社の摂社 - 文化財など

-

「大田の沢」野生のかきつばた群生

国の天然記念物に指定

かきつばた群落 (国の天然記念物)

かきつばた群生山側

かきつばた群生道側

古代、上賀茂神社や太田神社がある上賀茂の地は沼地で、賀茂氏によって開墾されたと言われています。大田神社の東側には今も約2千平方m2の沼沢地が残り「大田の沢」と呼ばれています。この沢には古代より野生のかきつばたが美しく群生したと言われ、平安時代の和歌の大家で『千載和歌集』の編者として知られる藤原俊成(ふじわら の としなり)も大田神社のかきつばたを歌に詠んでいます。

神山や大田の沢のかきつばた ふかきたのみは 色にみゆらむ

(意味:上賀茂神社の御降臨山である神山の近くにある大田神社のかきつばたに、

ふかくお願いする恋(いろ)は、かきつばたの色のように一途で美しく可憐なんだろう)

カキツバタの見頃は5月上旬から5月中旬頃です。

大田の沢のかきつばたは、古代の京都が湖だった頃の植生を良く残していると認められ、昭和14年に国の天然記念物に指定されました。

御参拝情報

- カキツバタ育成協力金

- 300円

- 拝観時間

- 日の出~日没

- 交通手段

- 市バス上賀茂神社前下車 徒歩約10分

- 駐車場

- 上賀茂神社駐車場利用可

大田神社 行事など

高い位置にある拝殿・本殿

本殿から参道を望む

大田神社は上賀茂神社の摂社ですが、起源は上賀茂神社よりも古く上賀茂では最古の神社と言われています。平安時代の保安元年には鳥羽天皇が大田神社に来宮され、それ以来天皇家や貴族の信仰を厚く受けられています。

大田神社は4月10日と11月10日に例祭が行われます。また、1月5月9月のそれぞれ10日に御内儀祈願祭が行われ、国家・皇室の繁栄、天皇・皇后両陛下の御身体の御安泰を祈念されます。

行事・お祭り

- 大田神社 例祭

-

4月10日 春の例祭

里神楽(ちゃんぽん神楽)が奉納されます。

11月10日 秋の例祭

神楽や火焚祭が行われます。 - 大田神社御内儀祈願祭

-

1月10日 御内儀祈願祭

5月10日 御内儀祈願祭

9月10日 御内儀祈願祭

国家・皇室の繁栄、天皇・皇后両陛下の御身体の御安泰を祈祷 - 幸在祭

-

2月24日 幸在祭(さんやれさい)

現在の成人式、15歳の元服を神に奉告します。 - 御田植祭

- 6月10日 御田植祭(おたうえさい)