清水寺

清水寺

清水寺見所ガイド

清水寺案内図

清水寺(きよみずでら)は、京都東山の音羽山の中腹に建つ歴史ある寺院です。創建は平安京遷都よりも古く延鎮上人により宝亀9年(778年)に開山されたと伝えられています。

清水寺は始め「北観音寺」と呼ばれていましたが、境内にわき出る清水が観音信仰の黄金延命水として神聖化され、一般にも清めの水として「清水」が知られるようになり、後に名称を「清水寺」に改められました。そんな清水寺の由来となった清水が、現在でも「音羽の滝」の名水として、観光客に親しまれています。

清水寺の一番の見所は「清水の舞台」で有名な本堂です。崖下からの高さは18mあり、舞台からは京都市内が一望できます。

清水寺は東大路通りから約1Kmの清水坂を上った音羽山の中腹にあり、清水坂は多くの土産物店でにぎわっています。清水坂の途中には産寧坂や二年坂が接し、京都の一大観光スポットを形成しています。

- 正式名称

-

清水寺(きよみずでら)

山号:音羽山 - 創建

-

宝亀9年(778年)

開山 延鎮上人 - 文化財など

-

本堂:国宝

仁王門、三重塔、鐘楼など:重要文化財

1994年ユネスコ(UNESCO)世界遺産登録 - 拝観料、拝観時間

-

大人・高校生300円、少・中学生200円

午前6:00 ~ 午後6:00

- 駐車場

- 有料駐車場あり(京都市営 観光駐車場使用)

- 問い合わせ先

-

〒605-0862 京都府京都市東山区清水1丁目294

TEL:075-551-1234

清水寺(本堂)

清水寺 本堂正面

清水の舞台

清水寺を代表する建物が南西正面に清水の舞台を有する本堂です。本堂にはご本尊の千手観音、毘沙門天、地蔵菩薩を安置するする厨子がおかれています。ご本尊の千手観音立像は33年に1度開扉されますが、平成20年9月1日から同11月30日、および平成21年3月1日から同5月30日の期間、開帳されます。

清水寺は何度も火災により焼失し、現在の本堂は寛永10年(1633)に徳川家光の寄進により再建されました。「清水の舞台」は本堂の前にせり出した構造で、「懸造(かけづくり)」といわれれ長谷寺や石山寺の本堂も同じ構造となっています。

清水の舞台はまさに舞楽などを奉納す舞台として使われ、舞台の両脇の翼廊は楽舎として使われます。

本堂舞台・建物構造

- 建築様式

- 寄棟造り、桧皮葺き

- 清水の舞台

-

総桧板張り、懸造り

舞台の広さ190平方メートル

音羽の滝

音羽の滝(おとわのたき)

列をなし音羽の霊水を待つ

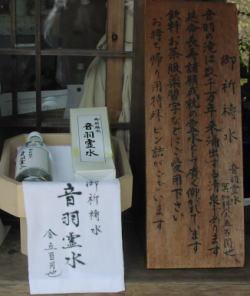

本堂の下、音羽山の山腹から滾々とわき出ている清水が、清水寺の由来となった「音羽の滝」です。古来よりこの水は「黄金水」「延命水」と呼ばれ、「清め」の水として尊ばれています。修行僧の滝行に使われたり、お茶の汲み湯にも使われています。

現在でも豊富な水量をたたえ、3本の筧から滝のように清水が落ちています。滝の裏の祠には不動明王や行叡居士が祀られています。

音羽の霊水

清水寺を開いた延鎮上人は、夢のお告げで霊水を求めて音羽山に入ったと伝えられています。音羽山のこの地に噴水する霊水は清水寺が開かれる以前、数千年前からわき出ていたと言われる清泉です。

清水寺では「音羽の滝」の霊水を祈祷の上、瓶詰めして販売しています。ご利益として「延命長寿」「諸願成就」が謳われています。そのまま飲んでも良いし、お茶やコーヒーに利用しても美味しいです。

清水寺の歴史

仁王門(におうもん)

清水の舞台から見た京都市内

清水寺は京都東山にある音羽山に古代から霊験あらたかな霊水(湧き水)の地に、延鎮上人が手彫りの観音像を祀ったことが起源です。清水寺の開山は平安京遷都前で、京都で平安京以前から歴史を持つのは、広隆寺、鞍馬寺などごく限られた寺院だけです。

清水寺の伽藍は戦火や火事で何度も焼失を繰り返しました。現存する本堂(清水の舞台)など多くの伽藍は1633年に徳川家光の寄進により再建されたものです。

清水の歴史

- 778年(宝亀9年)

-

延鎮上人は、夢のお告げで霊泉を求めて音羽山を訪れ

修行者の行叡居士に会い、延鎮は行叡が残した霊木に観音像を刻み、行叡の旧庵に安置した。 - 780年(宝亀11年)

-

坂上田村麻呂が修行中の延鎮に出会った。

坂上田村麻呂は観音に帰依して仮仏殿を造立し、十一面千手観世音菩薩を安置した。 - 798年(延暦17年)

- 坂上田村麻呂は延鎮と共に、本堂を改築し、観音像の脇侍として地蔵菩薩と毘沙門天の像を祀った

- 1633年(寛永10年)

- 徳川家光が本堂、西門、釈迦堂、三重塔など、火事により焼失した清水寺の伽藍の大部分を再建した。

- 1868年(明治 元年)

- 明治政府の神仏分離令により、地主権現社が「地主神社」として分離独立された。

清水寺写真集

西門と三重搭

轟門(とどろきもん)横の手水鉢

長い五条坂や清水坂を登り、たどり着いた最初に目にするのが仁王門(におうもん)です。仁王門前は観光客や修学旅行生の記念撮影場所としてにぎわっています。仁王門の右にはちょっと色あせた西門があります。石段の下から眺めると西門の上に塔が伸びているように見えます。これが三重塔の先端です。

清水寺の拝観料を支払うのが轟門(とどろきもん)の手前です。轟門の横には竜の口から水が出てくる手水鉢があります、清めてから入山しましょう。

阿弥陀堂(あみだどう)

奥の院(おくのいん)

清水寺・本堂の奥に釈迦堂(しゃかどう)、阿弥陀堂(あみだどう)と奥の院(おくのいん)があります。奥の院は小規模ながら本堂と同じ、懸造りの構造で秘仏千手観音坐像が祀られています。奥の院からは清水の舞台など本堂を一望できます。

清水寺のお土産

舌切茶屋

本堂横や音羽の滝近くでおみくじやお守りが売られています。修学旅行生が多いからかランドセルをかたどった小さなキーホルダーもありました。

清水寺 駐車場(五条坂 観光駐車場)

清水寺 市営駐車場入り口

観光バスで一杯の市営駐車場

五条通りと東山通りの交差点から清水寺に向かう五条坂の途中に京都市営の「五条坂観光駐車場」があります。清水寺近辺の公営駐車場はこちらになります。観光バスやタクシーが優先されるので、観光シーズンは自家用車の長い行列ができます。周辺には僅かに民間の駐車場もありますが、収容台数が少ないので民間駐車場もすぐに満車となります。

- 利用時間

-

24時間

(混雑時は2時間まで) - 駐車料金(1回/1日)

-

観光バス 2,500円

普通乗用車 800円

二輪車/自転車 200円

- 収容台数

-

普通車 59台

観光バス 55台 - 問い合わせ先

-

京都市東山区清水四丁目161番地の5

TEL:075-561-4601