哲学の道

哲学の道

哲学の道 散歩

哲学の道地図

京都・東山の麓に哲学の道と呼ばれる絶好の散策スポットがあります。

南は永観堂の北東方向の若王子神社あたりから始まり、北は銀閣寺まで続く疎水に沿った散歩道です。

京都疎水は明治時代の京都の一大事業として作られた人工の水路です。南禅寺の水路閣も疎水の水を流すために作られたものです。哲学の道に流れている疎水は大津で取水されたあと長いトンネルを経て蹴上(けあげ)に到達します。蹴上から分水して北上する疎水が南禅寺水路閣を経て哲学の道に流れています。

哲学の道は、疎水の西側に散歩用の石畳が敷かれ、日本の道百選にも選ばれている散歩には最適の道です。右の航空写真で見ると哲学の道の部分が緑の線として見えます。住宅地の中を緑の絨毯が敷かれているようです。

哲学の道 歴史

南禅寺から銀閣寺に至る疎水は、桜がたくさん植えられ春は桜、秋は紅葉で散歩する人を和ませてくれます。京都の哲学者、西田幾多郎がこの道を思索にふけりながら散歩していたことから「思索の小径」と言われていました。その後、西田幾多郎の愛弟子田辺元や三木清らも好んでこの道を散策したことからいつしか「哲学の道」とも言われるようになり、1972年に正式に「哲学の道」と銘々されました。

哲学の道のなかほど、法然院のそばには西田幾多郎が詠んだ歌が石碑に刻まれています。

「人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり」

哲学の道 カフェ

哲学の道を散歩していると、かわいいカフェをよく目にします。桜並木のきれいな空気と疎水の流れを見ながらしばらく散策していると確かにのどが渇いていきます。

哲学の道の豊かな自然を愛でながら美味しいコーヒーを飲むのはこの上もない贅沢です。あなたならどのカフェに入りますか。

再願(sagan)

お立ち寄り情報

- SAGAN/営業時間

-

7:00~17:00

(休業日:火曜日(シーズン中は無休)) - 料金

-

自家製スフレケーキセット

(コーヒーor紅茶付き)800円 - 所在地

-

京都市左京区浄土寺下南田町133

Tel 075-751-7968

Cafe Terrazza

お立ち寄り情報

- Cafe Terrazza/営業時間

-

10:00~20:00

(休業日:無休) - メニュー

-

フレーバーティ

ランチ、カクテルなど - 所在地

-

京都市左京区鹿ケ谷法然院町72

Tel 075-751-7931

GOSPEL

GOSPEL(ゴスペル)は、哲学の道から一本西の鹿ヶ谷通りに面しています。ツタが絡まる不思議な洋館ですが2階部分が喫茶店になっていて、夕方からはパブになります。時には生ライブが催されます。

お立ち寄り情報

- GOSPEL(ゴスペル)/営業時間

-

CAFE 12:00~18:00

PUB 18:00~24:00

(休業日:火曜日) - 所在地

-

京都市左京区浄土寺上南田町36

Tel 075-751-9380

おいしいスポット

哲学の道を散歩すると哲学的思考が芽生えると思いきや、体は食欲という俗世間的な欲求が勝ってしまいます(笑)。そんな身勝手な食欲を満たしてくれるおいしいスポットがたくさん集まっているのが哲学の道のうれしいところでもあります。

銀閣寺 きみ屋

きみ屋 看板

きみ屋名物 まる豆かん

哲学の道の銀閣寺に近いあたりで一本西の鹿ヶ谷通りに面しているのが、きみ屋です。きみ屋の「き」は七という漢字が三つ並んだ古い字を使っています。字の由来を店主にお尋ねしたところ「喜」という字の古い字体だとか。素朴な味わいの豆かんをうまく表していました。手作りの寒天に赤えんどうの食感が何ともいえません。

お立ち寄り情報

- 営業時間

-

10:30~17:30

(休業日:不定休) - メニュー

-

豆かん 550円

まる豆かん 700円

クリームあんみつ 700円 - 所在地

-

京都市左京区浄土寺上南田町37-1

Tel 075-761-4127

銀閣寺 おめん

銀閣寺 おめん

関西では珍しいつけめんでうどんを食べさせてくれるお店が「おめん」です。もともとは群馬県伊勢崎の伝統の料理を関西でも食べてもらおうと始められました。

お立ち寄り情報

- 営業時間

-

11:00~22:00

(休業日:木曜日) - メニュー

-

名代 おめん 1050円

おめん大盛り 1250円 - 所在地

-

京都市左京区浄土寺石橋町74番地

Tel 075-771-8994

鎰富弘(かぎとみひろ)

鎰富弘

哲学の道の北のはずれ、北白川今出川の交差点のそばに鎰富弘(かぎとみひろ)はあります。風情ある建物は銀閣寺を模したとか、名物は特製の釜に入れた「釜そば」です。おはぎもなかなかいけるとの評判です。

お立ち寄り情報

- 営業時間

-

10:00~18:00

(休業日: 水曜、第2火曜) - メニュー

-

釜そば 680円

おはぎ(1個)190円 - 所在地

-

京都市左京区北白川東久保田町80

Tel 075-781-4909

哲学の道 人気者

哲学の道 蛍

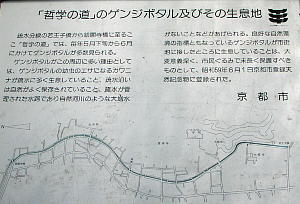

哲学の道 蛍解説

日本の河川がきれいになってきたとはいえ、京都という大都市にゲンジボタルが生息しているのはご存じでしょうか。もちろん、哲学の道にもたくさんのゲンジボタルが見られます。シーズンは5月末から6月にかけてが見頃です。

最近は人工飼育されたゲンジボタルを放して観光名所にしているところもありますが、哲学の道の蛍は自然に生息しているゲンジボタルです。疎水の周りは比較的自然環境がよく保護され、えさになるカワニナが豊富なことが蛍の生息に適しているらしいのです。

哲学の道にはコイもいる

コイのカップル

自然豊かな「哲学の道」なんと大きな体のコイがたくさんいます。中には赤い大きなコイがいて色の黒いコイと並んで優雅に泳いでいます。まさに「コイのカップル」です。

しかし、最近は疎水にも外来魚のブラックバスやブルーギルが住み着いていて、本来の生態系が壊されているとか。コイにとっても住みにくくなってきているのでしょうか。

猫のいる店:のび工房

のび工房

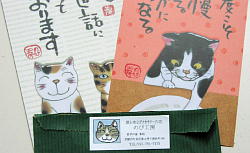

猫の絵はがき

「のび工房」には猫と布とアクセサリーのお店という看板が出ています。確かに猫をあしらったアクセサリーや絵はがきがたくさんあります。

お店にはいると、なんと本物の猫ちゃんがいるではありませんか。このときは1匹しか出会えませんでしたが、お店には4匹の猫がいるとか。絵はがきに描かれている猫のモデルはもちろんお店にいる猫ちゃん達でしょう。

弥勒院(みろくいん)

弥勒院 お地蔵さん

弥勒院 本堂

哲学の道の銀閣寺近くにあるのが、「幸せ地蔵尊」という赤い旗が目を引く弥勒院です。このお地蔵さんは木造で子供を抱いた「子安地蔵」です。もとは室町の呉服商が弥勒院に預けたものだそうです。預けられた当時は本堂に安置されていましたが、台風で土塀を修理するときに道沿いにお堂を建て祀ったそうです。

それから、「幸せ地蔵尊」の御利益か病気の赤ちゃんが回復したり、孫を願うおじいちゃんに孫ができたり数々の幸せを運んでいるそうです。

哲学の道のお地蔵さん

哲学の道には弥勒院(みろくいん)の「幸せ地蔵尊」以外にもたくさんのお地蔵さんがあります。この写真は哲学の道沿いに小さなお地蔵さんを集めてある場所です。ご近所のみなさんの暖かい心配りが見て取れます。